2021年にリリースされたアプリは約190万本以上(※ 参考)で、その数はさらに増え続けています。

競争が激しいアプリ市場の中で自社アプリを利用してもらうには、存在を知ってもらうことが必要です。

そのために重要なのがアプリマーケティングです。アプリマーケティングを行うことで、ユーザーの興味や関心を惹きつけて繋がりを強くし、アプリのダウンロードや継続した利用を促すことができます。

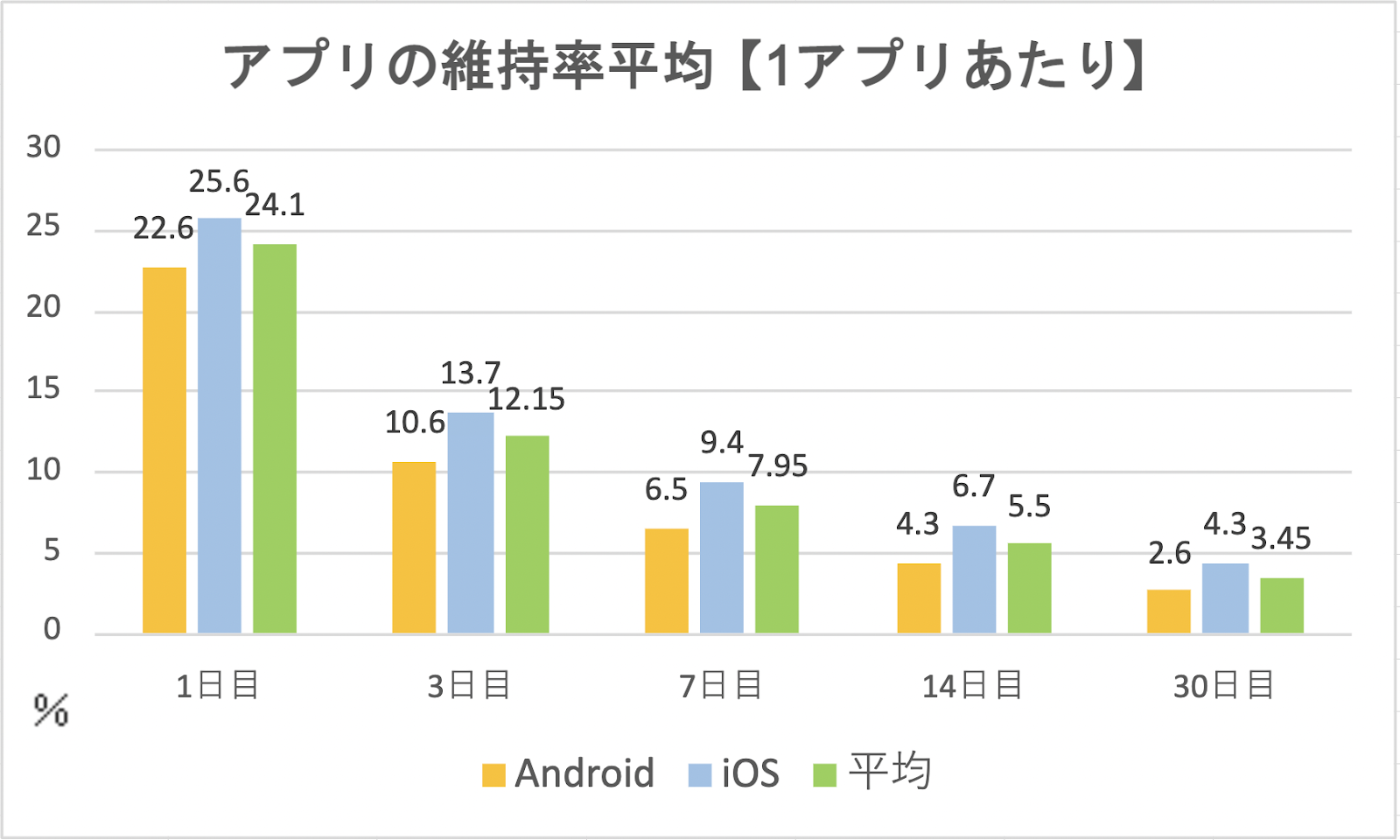

多くのアプリは一度ダウンロードされたとしても、一週間後には約9割がアンインストール(※ 参考)されてしまいます。

参考:Attention Retention! 2022 app retention benchmarks report

苦心して開発した自社のアプリも、対策を立てないとすぐに市場から消えてしまうのです。

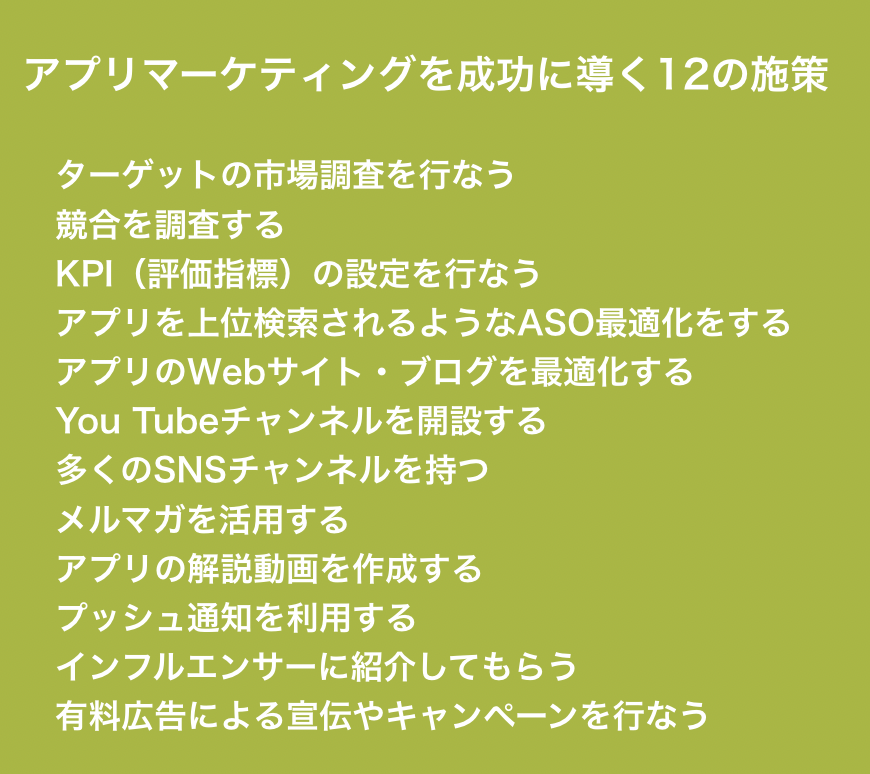

そこでこの記事では、アプリマーケティングを成功に導くための、次の12の施策をご紹介します。

最後まで読むと、アプリマーケティングを成功に導き、ユーザーに対して高い価値を提供できることで、多くの人に選ばれ使い続けてもらえるアプリに近づくことができるでしょう。

ひとつひとつの施策をしっかりと把握し実行することで、単にダウンロードを促すだけではなく、ユーザーの興味や関心を引き続けて、利用継続率をあげることができます。

この記事を参考にして、アプリマーケティングを成功させてください。

目次

1.ターゲットの市場調査を行う

アプリマーケティングは、市場調査から始めます。

ライバルとなるアプリは数多く存在し、同じカテゴリの中での競争は、激しさを増しています。App Storeでは、世界中で毎週約6億人が、アプリをみつけてはダウンロードをしています(出典:Apple Search Ad)。

その中で自社アプリの存在を示し、多くのユーザーを獲得するには、自社アプリの強みやユーザーの好みをリサーチして、マーケティングに活かすことが重要です。

たとえば、20代前半の女性をターゲットとして作成したはずのアプリが、市場調査で中高生がメインのユーザーだったことが判明したとしましょう。

その結果をもとにして、新たなターゲットに向けてのプロモーションを実施したり販売戦略を変更したりすれば、より効果的なマーケティングが可能となります。また、ユーザーの不満が分かれば、アプリの改善に役立てることができます。

この章では、下記の3つを説明します。

- 市場調査を行う項目3つ

- 市場調査の手段

- 市場調査の実施方法

ひとつずつ説明します。

1-1.市場調査を行う項目3つ

市場調査を行う項目は、下記の3つがあります。

| 市場調査を行うべき項目3つ |

|---|

| 1. アプリのターゲットは誰か(男性・女性・年齢・職業・地方など) 2. ターゲットはアプリを知っているか(ダーゲット層での認知度) 3. ターゲットが見ている媒体・SNSは何か |

自社アプリを利用するターゲット、アプリの認知、認知のきっかけなどは、今後自社アプリのダウンロード数をあげるために必要不可欠です。

また、上記の3つを知ることで、次のような改善を行なうことができます。

- 想定していたターゲット層が異なる場合は、ターゲットの変更をする

- アプリの認知度が想定以上に少ない場合は広告料や広告媒体を変更する

- ターゲットがよく見ている媒体・SNSに集中的に広告する

市場調査を元にした改善を行うことで、より具体的なターゲットが設定され、コアなターゲットに向けた広告やダウンロードの促しが行えるようになります。

1-2.市場調査の手段

市場調査の手段には、

- 対面調査

- 電話

- 街頭でのインタビュー調査

- アンケート(郵送・FAX・Web)

などがあります。

この中でも、アプリユーザーを理解するのに一番適しているのが、Webアンケートです。なぜならWebアンケートはネット上で簡単に実施できるため、全国のあらゆる層に対して素早く調査が実施できるからです。

多くのアプリが溢れている現状では、スピーディに調査結果を出し、いち早く改良や改善に反映できなければ、すぐに取り残される可能性もあります(※ 参考)。

たとえば、対面調査やインタビューでは実施する地域の偏りが避けられませんし、電話は固定電話を持たない人が多いため非効率となります。さらに、上記の方法はアンケートと比較して、手間や時間、コストもかかります。

また、アンケートには郵送やFAXを利用する方法もあります。ですがアプリはスマートフォン上で利用されるため、

- アプリ認知のきっかけとなるSNSや自社アプリにアンケート機能を設定することができる

- 必要な時に素早くデータを集められる

といった2つの理由から、アプリマーケティングにおいては、Webアンケートが一番相性の良い方法といえるでしょう。

1-3.市場調査の実施方法

実際にターゲットの市場調査を実施する方法を見ていきましょう。

ここでは、「Webアンケート」の場合で説明します。実施する際は、下記の2つの方法がありますが、目的に応じてアンケート手段を選び、実行してください。

| アプリを利用しているユーザーの生の声を集める | 自社アプリ内でユーザーにアンケート調査を行う |

| 自社アプリをダウンロードしていない認知段階のユーザーの声を集める | Web上やSNSでターゲット層にアンケート調査を行う |

実施方法は、次の通りです。

1-3-1.自社アプリ内でユーザーにアンケート調査を行う

実際に自社アプリを利用しているユーザーに、アプリ内で直接アンケートをする方法です。アプリを利用しているユーザーの生の声を、直接理解することができます。

実施時は、アプリ専用のアンケートツールを導入すると簡単に行なえます。

その際、回答率をあげるための対策としては「アンケートに答えてくれた人に〇〇ポイント進呈!」など、アプリ内でアンケートキャンペーンを行い、回答してくれたユーザーに特典などを付けると回答率が上がります。

1-3-2.Web上やSNSでターゲット層にアンケート調査を行う

WebやSNSを利用してアンケートを実施する方法です。こちらはアプリをまだダウンロードしていない「認知段階」のユーザーの割合が増えます。

自社のアプリを利用していないターゲットからの声を聞くことが可能で、今後アプリのダウンロード数を増やすための改善・改良に繋げることができます。実施する際は、外部に依頼することや自社アカウントがある際はSNSでアンケートを実施する方法が挙げられます。

自社で実施する際は、Webアンケートの専用ツールを導入することで、簡単に行なうことができます。

市場調査を実施した結果、想定していたターゲットと実際のユーザーが異なっていることが判明した場合は、次のような改善を行います。

| 市場調査でターゲットが異なっていた場合の改善例 |

|---|

| ・新しいターゲットに合わせてマーケティングや戦略を変更する ・新しいターゲットに合わせてアプリの仕様や操作性などを変更する ・ターゲットの認知が想定以上に低い場合は、広告内容や広告媒体を変更する ・ターゲットがよく見ている媒体・SNSに集中的に広告をする |

同時に競合調査(参照:2.競合を調査する)や評価の指標となるKPIの設定(参照:3.KPI(評価指標)の設定を行う)を行なうことで、総合的な効果測定を行いやすくなります。

2.競合を調査する

アプリマーケティングにおいての競合調査は、競合アプリと比較して分析を行うことで、自社のアプリの差別化を図り、長期的に市場で勝ち残るために必要不可欠です。

成功しているアプリと比較することで、自社アプリの強みや欠点が分かります。それらの情報を生かして自社アプリの改良、改善を行い、戦略やサービスの見直しが可能となります。

たとえば、アプリのダウンロードが、ある時点から急激に減ったとしましょう。その場合、アプリの仕様やサービスに問題があるかもしれませんが、自社アプリだけで考えていると「何」を改善していいのかわかりません。

競合をリサーチして比較することで、ユーザー目線での自社アプリの欠点や改良点が判明し、改善に役立てることができます。

競合調査は、次のようなフレームワークで行なうと効果的です。

【競合調査の進め方】

| ①競合調査の目的を明らかにする ②調査する競合を3つ以上選択する ③成功している施策やマーケティング戦略を仮説する ④調査と分析を行なう |

それぞれ解説していきましょう。

ステップ①:競合調査の目的を明らかにする

競合調査では、調査の目的を設定することが大切です。

調査の結果を「どのように活かすか」の前提がなければ、調査自体が目的となってしまい、課題や改善策のアイデアを打ち出すことができません。

たとえば、自社アプリの弱みなど、課題や改善点を目的とするとしてもよいでしょう。具体的な課題から目的を設定するには、次のような例を参考にしてください。

【競合調査の目的の設定例】

| 目的 | 課題の具体例 |

|---|---|

| アプリやサービス自体の改良・見直し | ・アプリのダウンロードが極端に減っている ・アンインストールされる確率が高い |

| アプリの販売戦略の改善 | ・広告による効果が見えない ・広告を出しても反応がない |

| ビジネスモデルの改善 | ・収益化ができていない |

具体的な課題をあげていくことで、何を目的とした競合調査なのかが明らかになります。

ステップ②:調査する競合を3つ以上選択する

調査する競合は、少なくとも3社以上必要です。

選ぶ基準は、ほぼ同じサービスを扱っている直接競合のアプリであることは前提ですが、次のことも意識して選定しましょう。

【調査対象とする競合アプリ】

| ①検索で上位表示されているアプリ ②ダウンロードが多いアプリ ③高い評価やレビューが多いアプリ ④間接競合となるアプリ |

①〜③までのアプリは、いわゆる「成功している」アプリです。アプリの同じカテゴリの中で、特に有名なアプリや代表的なアプリを競合とします。

上記の中でも、ダウンロード数が多いアプリとの比較は、自社アプリに足りないものを発見できる可能性が高くなります。

同じようなサービスだとしても、ダウンロード数が多いということは、ユーザーにとって利用しやすい操作感や、納得できる料金設定など、自社アプリに足りない欠点が分かる可能性があります。

④の「間接競合」とは、全く同じサービスを扱っているわけではありませんが、結果的にターゲットが同じになるアプリを指します。

ターゲットが求めるニーズが部分一致する場合や、参考になる点が見つかる可能性があります。

たとえば、自社のアプリが痩身のためのエクササイズをメインとしたサービスであるならば、ダイエットストレッチやヨガなどのアプリが間接競合となるでしょう。

同じ「痩せたい」というターゲットのニーズに対して、「短時間で自宅でできる簡単ストレッチの動画配信や、有益な情報の発信」などで、ターゲットの心を掴んでいることもあります。

| 人気のアプリストアを調査する上での注意点 |

|---|

| アプリストアのランキングは、PRに予算をかけているアプリが上位になる場合や、「おすすめ」として紹介されているケースが多くあります。 「上位だから人気がある」「成功している」とは限らないことに気をつけましょう。 人気のあるアプリを調査したい場合は、レビューの多さや良い評価を目安として、選んでください。 |

ステップ③:施策やマーケティング戦略の仮説を立てる

次に、「2-1.ステップ①:競合調査の目的を明らかにする」で立てた目的を達成するために、現在自社アプリに不足している仮説を立てます。具体的には、次のような仮説を立てます。

【施策やマーケティングの仮説の例】

| 目的 | 仮説の具体例 |

|---|---|

| アプリやサービス自体の改良・見直し | ・ダウンロードされてもすぐにアンインストールされるのは、アプリやサービスに問題があるのではないか |

| アプリやサービスの戦略の改善 | ・広告媒体に問題があるのではないか ・広告内容に問題があるのではないか |

| ビジネスモデルの改善 | ・設定金額に問題があるのではないか ・課金方法を変更したほうがよいのではないか |

このような仮説は、アプリのトレンドや業界の流れなども参考にしながら、一番可能性の高いものを立てていきます。

ステップ④:調査と分析を行なう

仮説に基づき、実際に調査を行います。

競合の調査方法としては、競合のアプリを実際に利用して使用感を確かめるほか、次のような点を確認しましょう。

| 競合調査で確認すべき点 |

| ・アプリストアでのランキング ・アプリストア公式レビュー ・アプリダウンロード数 ・Webページや関連サイト ・広告・キャンペーン ・SNSでの利用状況 |

上記のような点を調査して、自社アプリと比べた競合の強みや弱み、広告手法などを特定します。

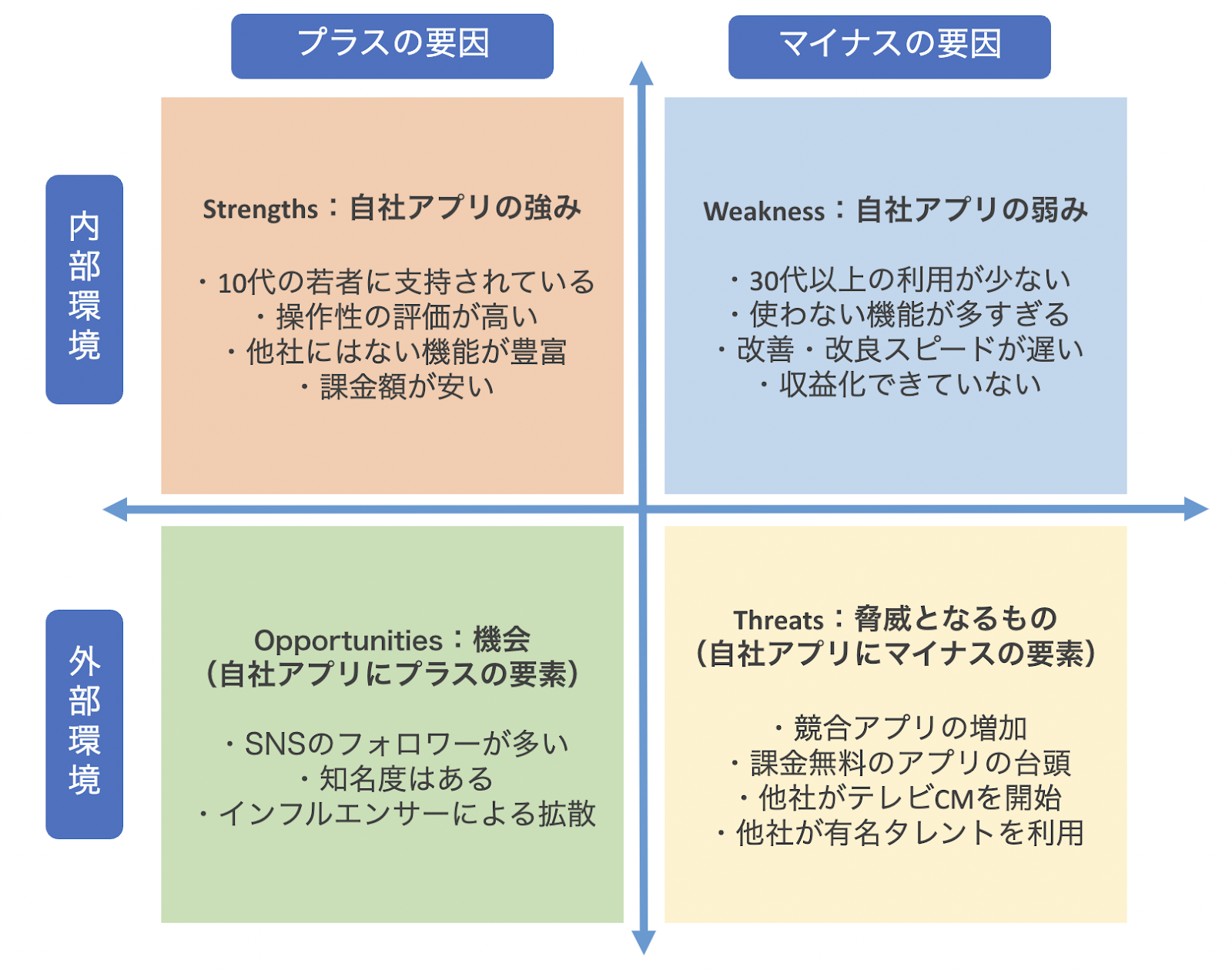

また、調査結果を実際にマーケティングに活用するには「クロスSWOT分析」というフレームワークを利用すると良いでしょう。

クロスSWOT分析とは、自社アプリを取り巻く環境を「内部」と「外部」にわけ、それぞれプラスの要素、マイナスの要素に分類して分析する方法です。

調査結果をクロスSWOT分析に落とし込むことで、次のことがわかるようになります。

【クロスSWOT分析によるフレームワーク(自社アプリ分析)で判明すること】

| 自社アプリの強み | 強化することで更に差別化・ブランド化が進むポイント |

| 自社アプリの弱み | 改良や改善することでアプリが成長するポイント |

| 自社アプリにプラスの要素 | さらにマーケティングに力を入れるべきポイント |

| 自社アプリにマイナスの要素 | 自社の努力では変えようが無いが参考となるポイント |

実際に上記のフレームワークをどのように利用するのか、例を見ていきましょう。

【クロスSWOT分析によるフレームワーク(自社アプリ分析)の例】

各フレームには、できるだけシンプルに、競合との違いを書き込んでいきます。

調査によって判明したことを各フレームに落とし込むことで、自社アプリの強みや弱み、プラスやマイナスの要素が、客観的に見えるようになります。

次に、上記のフレームワークで判明したことを、「2-3.ステップ③:施策やマーケティング戦略の仮説を立てる」で立てた仮説に当てはめ、分析をしていきましょう。

たとえば、仮説に対しての見直しや改良ポイントの作成は次のようになります。

【仮説に対しての見直しや改良ポイントの具体例】

| 仮説 | 見直し・改良ポイントの具体例 |

|---|---|

| すぐにアンインストールされるのはアプリやサービスに問題があるのではないか | ・使わない機能が多すぎるので、もっとシンプルにする ・アプリの改善・改良スピードを上げる |

| 広告媒体に問題があるのではないか | ・ユーザーが多く利用しているSNSに特化して広告を出す ・テレビCMやタレントの起用を検討する |

| 広告内容に問題があるのではないか | ・ユーザー層に向けた広告内容に変更する ・ユーザー層が共感するような内容に変更する |

| 設定金額に問題があるのではないか | ・無料体験版の内容を充実させて、まずは利用者を増やす ・金額設定を低くしてみる |

| 課金方法を変更したほうがよいのではないか | ・ユーザー(若者)が課金しやすい方法を導入する ・課金の金額やタイミングを変更してみる |

市場における自社アプリの現状や競合アプリとの差が客観的に分析できるようになり、具体的なアプリの見直しや改良ポイントが判明します。

このように、調査とクロスSWOT分析を利用した競合比較をすることで、今後取るべき戦略や計画が決定しやすくなります。

1番重要なのは調査だけで終わるのではなく、見直しや改良点を見つけたあと、実際の行動に落とし込みをすることです。

競合調査は手間と時間がかかるものですが、自社アプリをより良くするために、半年や1年に1度などの期間を定めて定期的に行なうと効果的です。

3.KPI(評価指標)の設定を行う

目標達成までの具体的な日程と数値を決めるKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を設定しましょう。

KPIを設定することで、目標に向けたプロセス(過程)が最適であるか評価をする指標となり、アプリマーケティングの方向性を軌道修正することができます。

「1.ターゲットの市場調査を行う」や「2.競合を調査する」を行ったあとは、それらの調査で判明した改善点をできるだけKPIとして数値化します。

他にもKPIの設定は、次のようなメリットがあります。

【KPI設定のメリット】

- 客観的で公平な評価ができるようになる

- メンバーの意思統一が図れるようになる

- モチベーション・パフォーマンスの向上に繋がる

たとえば、「最終的に1000万ダウンロード達成!」という目標を立てたとしても、目標が大きすぎて達成が非現実的となり、チーム内のモチベーションも落ちてしまいます。

しかし、「1ヶ月5万ダウンロード」「1回のキャンペーンで10万ダウンロード」など細かく区切り、実現可能な数値を設定すると、やるべきことが明確となり、メンバー同士の意思統一が図りやすくなります。

達成しやすい数値は、その都度評価が出せて改善できるので、アプリマーケティングのパフォーマンス向上にも繋がるのです。

実際のアプリマーケティングでは次のようなKPIを設定し、実績と比較することで結果を評価します。

| アプリマーケティングで設定するべきKPI |

|---|

| ・ダウンロード数 ・アンインストール数 ・アクティブユーザー数 ・ダウンロード1回あたりの獲得コスト ・ユーザー1人あたりの平均収益 ・課金率 ・特定の期間(週、月、季節)ごとのダウンロード数 ・キャンペーン期間 ・施策ごとのダウンロード数 ・広告による収益効果 ・アプリストア評価 ・その他、アプリマーケティングに必要と思われる数値 ※上記の内、目標に沿っている2〜5個を選択することを推奨します。 |

上記のKPIで注意すべき点は、繰り返しになりますが「達成が可能な数値」であることです。

せっかくKPIを設定しても、目標と現実がかけ離れていると、実際の行動に反映されにくくなり、効果がありません。

具体的には、下記のような数値設定であることがポイントです。

【数値設定のポイント】

理解の難しい統計や、アプリマーケティングに関係の無い数値では、指標となりえません。

誰が見ても分かりやすい数値を設定することで、施策を無理なく実行に移すことができます。

4.アプリを上位検索されるようASO最適化する

App StoreやGoogle Playの検索上位を狙うために、ASO(アプリストア最適化)をしましょう。

戦略的な最適化を行うことによって、アプリストアの検索上位を狙うことができます。

App Storeでは毎週6億人以上もの人がアプリを見つけてダウンロードをしています。また、App Storeを訪れた70%近くが目的のアプリのダウンロードではなく、アプリを探すために検索を行い、その後65%のユーザーがダウンロードを行っています(出典:App Search Ad)。

そのため、アプリが検索ランキング外の場合、検索しているユーザーの目に止まらず、ダウンロードされる可能性がかなり低くなってしまいます。

App Storeでは、検索順位を向上させる方法として、次の項目を紹介しています。

| App Storeで検索順位を上げる方法(ASO) |

|---|

| ・正確なキーワードの選定 ・印象に残るアプリタイトル ・具体的で分かりやすいサブタイトル ・アプリの特徴がわかる説明文 ・適切なカテゴリの選択 ・ポジティブな評価とレビューを増やす施策 ・アプリ内イベントの公開 ・アプリ内課金のプロモーション 詳しくは「App Storeでの検索に向けた最適化」を参照してください。 |

上記の方法の中でも、「ポジティブな評価とレビューを増やす施策」は特に重要です。

なぜなら多くの人は何かを決定する際、他人の意見を参考にしているからです。

アプリも同様で、既に利用しているユーザーからの評価とレビューは新規ユーザー獲得に大きく影響します。アメリカのリサーチ会社「Apptentive」の調査によると、ユーザーの79%がアプリをダウンロードする前に評価とレビューを確認しています。

そのため、すでにアプリを利用しているユーザーに依頼して、できるだけ多くのレビューを集めましょう。

レビューを依頼するタイミングや表示方法をいくつかテストし、一番レビューしてもらいやすい設定に最適化することも必要です。

【アプリユーザーにレビューを依頼する例】

- 一定期間以上利用しているユーザーにレビューを依頼する

- 利用頻度や課金が多いユーザーに限定してレビューの依頼をする

- 特別なサービスを提供する代わりにレビューを依頼する

上記の例を参考にしつつ、複数の方法テストをし、一番反応のよい施策を継続すると良いでしょう。

なお、アプリのレビューを得られない場合や、リリースをして日が浅い場合は、アプリのレビューサービス会社を利用する方法もあります。

スタートダッシュをしたい場合や、早くアプリストア最適化を狙いたい場合は利用するとよいでしょう。

| 悪いレビューやフィードバックは自社のアプリのサービス改善に繋がる情報源となる |

|---|

| ユーザーからの悪いレビューやフィードバックは、一度あなたのアプリをダウンロードしたユーザーがほとんどです。 彼らからの「文句」や「意見」は、アプリを改善するための有用な情報源となるので積極的に活用しましょう。 【ユーザーの文句や意見を踏まえて自社アプリの改善で真っ先にすべきこと】 ・改善を行える場合は早期に実施する ・レビューに対しての返信を行い、改善する事柄を伝える ・改善不可能な場合は謝罪とともに今後の課題とすることを示す ・改善点を指摘してくれたことに対して感謝するコメントをする レビューに返信する場合は、形式通りの謝罪や文言は避け、人間らしい言葉で書くことが重要です。 レビューは、書いた当事者だけではなく、新規ユーザーも閲覧し、参考にすることを常に忘れないようにしましょう。 あなたが真摯にユーザーの声に耳を傾けている様子は、ユーザーに取って「私たちの意見を大事にしてくれている」と、あなたがユーザーに関心を持っていることを示し、好感度を上げることにも繋がります。 |

5.アプリのWebサイト・ブログを最適化する

アプリを紹介するためのWebサイトやブログを用意し、SEO(検索エンジン最適化)対策を行います。

Webサイトやブログは、ターゲットがアプリを詳しく知るための重要な戦略になります。SEO対策を行うことで検索上位となり、アプリを必要としているユーザーから見つかりやすくなるからです。

SEOを上げるためには、基本的に次の2つが大切です。

| ①Webサイト・ブログを充実させる ②戦略的なSEO対策をする |

それぞれ解説します。

5-1.Webサイト・ブログを充実させる

Webサイト・ブログは、アプリを知るきっかけとなる「重要な動線の一つ」であるため、ユーザーを引きつけて満足するようなコンテンツを作り上げることが重要です。

Webサイト・ブログの改善を行う際は、ユーザーが求めている機能やコンテンツを、具体的に分かりやすく配置するようにします。

| Webサイト・ブログ内に配置するべきもの |

|---|

| ・アプリに関係の深い記事やコンテンツ ・アプリの紹介動画(できること・メリットなど) ・アプリの説明動画(具体的な使い方、操作方法など) ・できるだけ多くの評価の高いレビューの提示 ・ユーザーからの質問や疑問に答えるQ&A ・アプリストアへの誘導リンク |

視覚的効果の高いアプリの紹介動画や説明動画などを設置するほか、評価の高いレビューなども表示すると、アプリに魅力を感じてもらいやすくなります。

さらに、興味を持ったユーザーがすぐに行動しやすいよう、App StoreやGoogle Playへの誘導リンクを忘れずに設定しましょう。

5-2.効果的なSEO対策を行なう

アプリを紹介しているWebサイトやブログを充実させると同時に、効果的なSEO対策を行いましょう。

SEO対策は、特定のキーワードを検索したユーザーに発見してもらいやすく、コストをかけずに新規ユーザーを獲得できる方法です。

ただ記事やコンテンツを載せているだけでは検索順位はあがらないので、効果的な対策が必要となります。

SEO対策にはいくつか方法がありますが、効果が高いとされている対策は次のとおりです。

| Googleが推奨するSEO改善のための施策 |

|---|

| GoogleはSEO改善のための推奨事項を公開しています。 細かい施策になると100以上あるといわれていますが、代表的な事項は次の通りです。 ✔Google検索での表示状況と表示方法を確認する(表示方法の最適化) ・ターゲットが検索するであろうキーワードを使う ✔サイトの内容がすぐにわかるようにする ・内容に合ったタイトルを設定する ・内部リンクを最適化する ✔質の高い画像を使用し、説明をつける ・利用する画像は信頼性のあるものを利用し、キャプションなどをつける ✔優れたユーザーエクスペリエンスを提供する(快適な操作性、Webの安定性) ・ページスピードを最適化する ・スマートフォン対応を設定する ✔質の高いコンテンツを提供する ・記事やコンテンツの数を増やす(累計で100個以上が1つの目安とされている) ・コンテンツや記事の信頼性を上げる ・検索ニーズに合わせた記事を作成する ・外部からの良い評価を獲得する ・外部からのリンクを獲得する 更にくわしい情報は、Google「Google 検索に関するドキュメントを確認して、サイトの SEO を向上させる 」を御覧ください。 |

SEOは定期的にアップデートされ、順位などが急激に入れ替わることもあります。

しかし、少なくとも信頼に値する良質な記事やコンテンツを数多く作成すれば、極端に問題となることはないでしょう。

これらを実直に行なうことで、検索しているターゲットの目に止まり、効果的なアプリマーケティングとなります。

6.YouTubeチャンネルを開設する

アプリマーケティングの成功にはYouTubeの開設は欠かせません。

今や多くの企業がビジネスで利用しているYouTubeは、毎月26億人以上のユーザーが利用し、Facebookに次ぐ第2位のSNSコンテンツとなっています。(出典:Statista)。

また、最もオーガニックトラフィック(広告ではなく自然検索による流入)で訪問者が多いWebサイトでもあります(出典:ahrefsblog)。

そのため、YouTubeで存在を示すことができれば、新規ユーザーを大きく獲得することができます。

最近では、商品の検索や使い方を調べる際に、WebサイトではなくYouTubeを利用する人が増えています。テキストではなく、視覚や聴覚でアプリを知ってもらうことができるので、国内外を問わず、多くの人にPRすることができます。

| YouTube開設のメリット |

|---|

| ・アプリの認知度がアップし、広くPRができる ・アプリの使い方を知ってもらえる ・企業やアプリのファンになってもらえる ・多くの人に拡散してもらえる ・SNSやWebサイトに誘導できる ・Webサイトなどに動画を利用できる |

YouTubeはさほど手間なく簡単に開設できます。流れを簡単に説明していきましょう。

| YouTube開設から投稿までの流れ |

|---|

| ①企業用の「ブランドチャンネル」を開設する まず、企業としてのGoogleアカウントを取得しておきます。 YouTubeにログイン後、「アカウントのチャンネル一覧」に移動します。 企業用として「ブランドチャンネル」を作成するため、「チャンネルをすべて表示するか、新しいチャンネルを作成する」をクリックし、「新しいチャンネルを作成」をクリック。 これでブランドアカウントが開設できます。 ②チャンネルをカスタマイズする チャンネルの開設ができたら、ログイン後に表示される「マイチャンネル」で細かいカスタマイズを行いましょう。 【初めに行なうべき設定】 ・アカウント名の作成 ・チャンネルのアイコン ・チャンネルアート(バナー)の設定 ・チャンネルの概要(説明)文の記入 など、自社アプリのイメージに合わせた設定を行いましょう。 ③動画を投稿する 実際に動画を投稿してみましょう。 YouTubeの上にある「ビデオのマーク」をクリックします。 「アクセスの許可」をクリック、「動画をアップロード」をクリックして投稿する動画を選択します。 動画のタイトルと説明文を入れて、「アップロード」ボタンを押せば完了です。 Youtube チャンネルの開設はこちらから |

なお、YouTubeではアプリの売り込みなどを全面的に押し出すとターゲットから敬遠される可能性もあります。

作成するべき動画コンテンツは、大きく分けて次の2つです。

- アプリを紹介するための動画

- 番組(アプリ)のファンになってもらうための動画

たとえばダイエットアプリなら、次のような動画コンテンツが考えられます。

| おすすめの動画コンテンツ 【ダイエットアプリの場合】 |

|---|

| 【アプリを紹介する動画】 ・アプリ自体の紹介 ・アプリの効果的な使い方解説 ・便利な機能解説 ・困ったときに参考にしてほしい動画 ・なぜアプリがダイエットに有効なのか検証する動画 ・よくある質問にお答えする動画(Q&Aなど) ・有名人がアプリを利用している動画 ・実際にアプリでダイエットに成功した人の動画 【ファンを作るための動画】 ・効果的にダイエットをするためにおすすめな方法 ・ダイエットにおすすめな食事法の紹介 ・ダイエットを科学的に解説する動画 ・エクササイズ動画 ・その他、見て楽しいダイエットにまつわる情報など |

ユーザー目線に立って、「どういうことを知りたいのか」など、反応を見ながら改善を繰り返し、コンテンツを増やすことで、大きな成果に繋がります。

7.多くのSNSチャンネルを持つ

TwitterやInstagram、Facebookなど多くのソーシャルメディアのチャンネルを開設しましょう。

多くの人は複数のSNSを利用していますが、主に利用するメディアは固定されています。

SNSごとに利用者の層が異なるため、多くのチャンネルで存在感を示すことが、認知の拡大に繋がります。

とはいえ、一口にSNSと言っても、利用しているユーザー層や利用シーンにはかなりの違いがあります。

この章では、それぞれのSNSの特徴や、ユーザーの特徴、アプリマーケティングで活用する際のポイントを表にまとめました。

【各SNSの特徴とアプリマーケティン活用でのポイント】

| SNS国内利用数 | SNSの特徴 | ユーザーの特徴 | アプリマーケティング活用ポイント |

|---|---|---|---|

| LINE 9,300万人 | ・インフラ化したメッセージチャットツール ・親しい関係間でのコミュニケーションがメイン | 全世代が幅広く利用している | ・企業用はメリットが無いと登録されにくい(ユーザーと繋がれない) ・クーポンやセールのお知らせにおすすめ |

| YouTube 6,900万人 | ・動画ツールとして定着 ・全世代で利用が増加 | 全世代が幅広く利用している | ・アプリの紹介や解説、情報をアピールできる ・HP内にリンクすると良い |

| Twitter 4,500万人 | ・リアルタイムでの強い拡散力 ・興味や趣味での繋がりが強力 ・匿名性が高いSNS | 若者中心で、20代の約8割が利用している | ・拡散力は一番早い ・匿名なので、ユーザー特定がしにくい ・投稿内容によっては「炎上」する危険性もある |

| Instagram 3,300万人 | ・コンテンツの見た目重視 ・ストーリーズ(動画)の利用が増加 | 10代〜20代の女性が多い | ・投稿とストーリー(動画)を上手く組み合わせることが大切である |

| Facebook 2,600万人 | ・多くがビジネスでの利用 ・実名登録による高い信頼性 ・世界で一番多い利用 | 会社での利用も多く年齢層は高い | ・BtoBに強みがある ・信頼性や読み応えのあるコンテンツが受け入れられやすい |

| TikTok 950万人 | ・短い動画中心 | 10代〜20代の利用が多い | ・インフルエンサーを活用して認知してもらう手段として有効である |

このように、それぞれの特徴に合わせたSNS運用やマーケティング活動が、必要となります。

ひとつひとつに力を入れるのは大変ですが、「1.ターゲットの市場調査を行う」で判明した「ユーザーが最も多く利用しているSNS」に重点をおけば、効率よくアピールすることができます。

またSNSは、アプリの認知度を上げ、告知や宣伝をするだけではなく、ターゲットに関する情報を収集する場としても有効です。

たとえば、フォロワーや反応をしてくれた人について、次のようなことをリサーチすることができます。

| SNSのフォロワーや反応をしてくれた人から得られる情報 |

|---|

| ・年齢層はどのくらいか ・どのような人か ・何に反応するか ・何に興味を持っているのか ・どのような時期に行動するのか ・自社のアプリについての反応はどうか ・自社のアプリについてどう思っているのか |

さらにSNSでは、フォロワーや反応をしてくれた人とコミュニケーションを取ることで、自社やアプリに対して親しみを感じてもらうことが可能です。好感度も上がり、アプリへの興味を持ってもらうことができます。

フォロワーのコンテンツ(投稿や写真など)を再共有(リツイートなど)すると、さらに交流が深くなり効果的です。

SNSでバズることに成功すれば、強力な拡散力でアプリマーケティングに大きな貢献ができるでしょう。

8.メルマガを活用する

アプリマーケティングにも、「メルマガ」を利用しましょう。

SNSの普及により、メルマガは古いのでは?と思われるかもしれませんが、顧客へのアプローチとしてはまだまだ効果的な手法です。

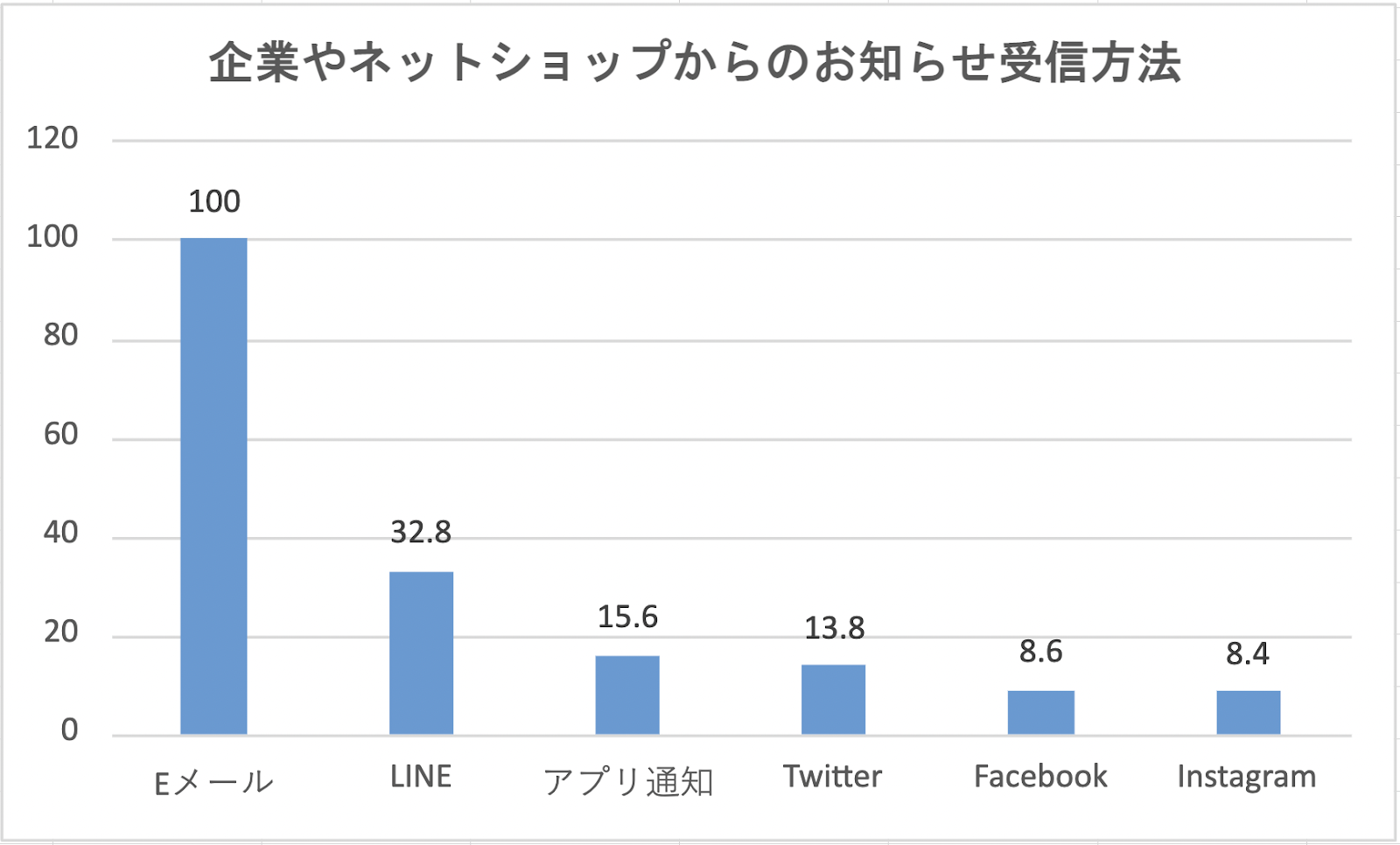

たとえば、2021年のメルラボの調査によると、企業やサービスからのお知らせの受信方法として、いまだにメルマガは他のコミュニケーションツールと比較しても圧倒的に利用されています。

出典:メルラボ「メールマガジンに関する意識調査2021」より

最近ではLINEなどに登録を促す企業やサービスが増えている印象がありますが、それでもメールの3分の1程度であり、まだまだメールは有効なコミュニケーションツールであることが分かります。

また、メルマガがいまだに根強く利用されているのは、SNSとは違った特徴があるためです。

【メールとSNSの特徴と違い】

メルマガのユーザーは「わざわざ」ひと手間かけてメール登録をしなければならないため、能動的なユーザーが多いのが特徴です。

メルマガはひとりひとりに最適化した内容を配信することが可能です。定期的にメルマガ配信を行なうことで顧客接点が強化され、コンバージョン率が高い傾向にあります。

広告よりも距離が近く、多くの情報を特定のターゲットに向けてダイレクトにアプローチができるため、好感度の向上やブランディングも可能です。

コスト面でも費用対効果は高く、すぐに発信できることから、アプリマーケティングにメルマガを利用する価値は高いといえます。

9.アプリの解説動画を作成する

アプリの使い方をまとめた、解説動画を作成しましょう。

解説動画は、ユーザーの疑問や必要とする情報を簡単に提供でき、どのようなアプリなのか分かりやすく提示できます。

また、動画は視覚・聴覚的効果が高いため、文章や画像だけでは伝わらないアプリの魅力をダイレクトに伝えることができます。アプリの使い方が複雑だと、ユーザーはすぐにアンインストールし、競合のアプリに流れていく可能性が高くなります。

操作方法の具体的な解説動画があれば、ユーザーはスムーズにアプリを使いこなすことができ、アプリへの興味をつなぎとめることができます。作成すべき解説動画は、下記のとおりです。

| 作成するべき解説動画 |

|---|

| ・アプリ自体の紹介動画 ・アプリの機能別解説動画 ・ユーザーから質問の多い事柄に対しての解説動画 ・オプション機能や拡張サービスについての解説動画 ・改良や改善の変更点についての解説動画 このような解説・紹介動画は、45秒〜90秒程度の長さが適切であるといわれています。面白さやインパクトを与えるよりも、必要な情報を適切に伝えることを意識しましょう。 |

また、解説動画は、一度作成するとさまざまな媒体で拡散することができます。

【アプリ解説動画の活用法】

- アプリを紹介するWebコンテンツに設置する

- YouTubeに公開し、概要欄に自社アプリのダウンロードURLを記載する

- SNSでのキャンペーンに利用する

ダウンロードを迷っているターゲットを取り込み、促す効果もあるので、積極的に作成しましょう。

10.プッシュ通知を利用する

プッシュ通知の設定は、ユーザーに情報を通知するだけではなく、マーケティングとしても高い効果があります。

プッシュ通知は、アプリをダウンロードしている端末に、特定のメッセージを表示させることができます。

アプリを開いていない状態でもユーザーにメッセージが送れるので、ユーザーに任意の行動を促すことが可能です。アプリ利用の促進や売上アップにも繋がります。

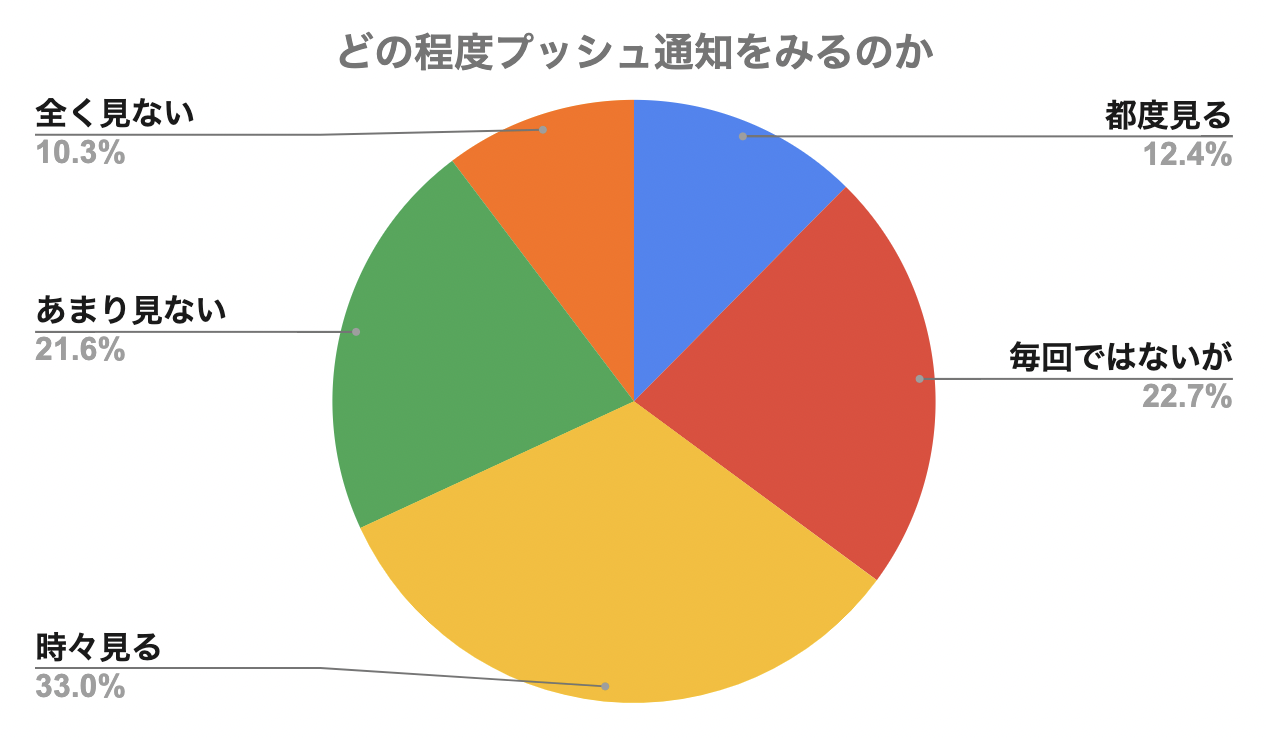

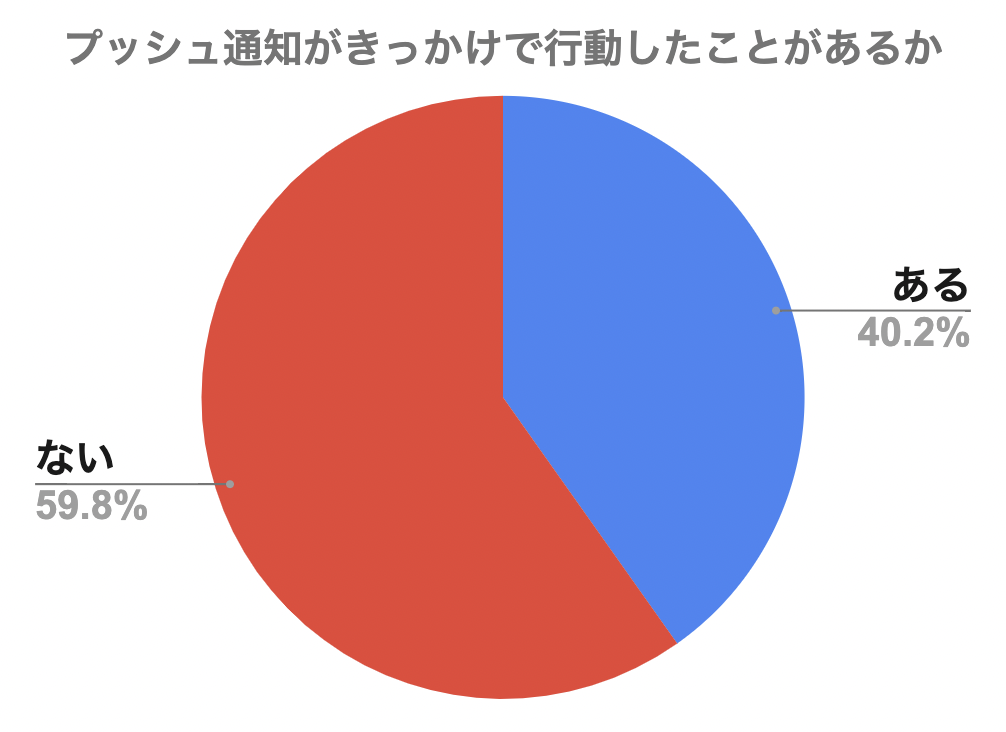

GMOデジタルラボでの調査によると、7割近い人がプッシュ通知を確認しており、さらに約4割の人がプッシュ通知をきっかけで行動しています。

出典:GMOデジタルラボ

プッシュ通知の中でも、クーポンやキャンペーンのお知らせは特に開封率が高く、すぐにアプリを開くきっかけになります。上手く利用することで、アプリの継続利用にも繋がるのです。

ただし、やりすぎるとユーザーに嫌悪感を抱かせる可能性もあります。お得感のある、適度な通知で、ユーザーが求める情報を発信することが重要です。

具体的なプッシュ通知の頻度は、まずは1週間に1回程度からスタートし、ユーザーの反応を見ながら増減することを推奨します。

11.インフルエンサーに紹介してもらう

インフルエンサーによる拡散は、効果的なアプリマーケティング戦略のひとつです。

SNS、特にインスタグラムのインフルエンサーによる影響力は強く、拡散力はもちろん、宣伝したいアプリに信頼性と説得力をもたせることができます。

インフルエンサーによる紹介はこのようなメリットがあります。

【インフルエンサーによる紹介のメリット】

- 商品認知が広がる

- 拡散速度が早い

- ユーザーの反応が分かりやすい

自力でSNSの拡散をするのは非常に時間と手間がかかるものですが、インフルエンサーが紹介することによって、素早く認知が広がります。

加えて、インフルエンサーのフォロワーは、紹介されたアプリの利用に抵抗を感じることが少なく、同じものを利用したいという欲求が強いため、ダウンロードの増加にも効果があります。

また、利用したあとはSNSなどの媒体で、コメントでアプリを利用した感想を残す場合が多く、反応が分かりやすいのもメリットとなるでしょう。

たとえば、App AP Award2021で「最も起動回数が増加したアプリ」として受賞を受けた「Lemon8」という新しいSNSは、興味や趣味にあった投稿やインフルエンサーを見つけやすいアプリです。

アプリを使用している各インフルエンサーがYouTubeやInstagramなどでもアプリを紹介し、認知を広げることでダウンロード数を増やすことに成功しています。

インフルエンサーへの依頼で注意すべきことは、アプリのブランドイメージに近く、ターゲット属性に近いフォロワーを持っているインフルエンサーを見つけることです。

具体的には、下記の3つを基準として選びます。

【インフルエンサーの選び方】

- 本人のキャラクターはアプリイメージと合っているか

- フォロワー数は多いか

- フォロワーの層はどのような人が多いのか

また、インフルエンサーの探し方は主に、次の2つがあります。

【インフルエンサーの探し方】

| ① SNSを調べてインフルエンサーを探し、DM(ダイレクトメッセージ)を使って直接連絡を取る ② インフルエンサーのキャスティング事務所に紹介してもらう |

①は、自社でアプリにピッタリのインフルエンサーを見つけて、直接コンタクトを取る方法です。

コストもかからず、スピーディーにコンタクトを取ることができます。

しかし、インフルエンサーの選定や、報酬、内容の通達、活動内容の指示などを自社で行なう必要があります。

手間や時間をかけることができない場合は、②のインフルエンサーのキャスティング事務所を利用すると良いでしょう。多少の時間やコストはかかりますが、自社アプリの属性に近いインフルエンサーの紹介から、インフルエンサーマーケティングの施策までをおまかせすることができます。

12.有料広告による宣伝を行う

有料広告による宣伝やキャンペーンは、手早くアプリの認知を上げる施策です。

広告の出稿先は、FacebookやTwitterなどがありますが、アプリ広告に特化しているのは次の2つです。

それぞれ特徴がありますので、解説していきましょう。

12-1.Googleアプリキャンペーン

「Googleアプリキャンペーン」は、Googleの学習機能により、自社アプリと類似したアプリに関心の高いユーザーに自動的にリーチすることができます。

また、広告はYouTubeやGoogle Play、Google検索に出稿されるので、アプリをリリースした初期や、特別なキャンペーンを行いたい場合など、認知を上げる効果は抜群です。

さらに、入札単価から画像、動画の組み合わせやターゲティングまで、自動的に判断してくれるので、高い成果が期待できます。Googleならではの大きなネットワーク網は、効果的な宣伝やキャンペーンを実施できるでしょう。

ただし、App Storeでの広告はありませんので、注意してください。

12-2.Apple Search Ads

App Storeで広告を出したい場合は、「Apple Search Ads」に出稿します。

App Store内でしか表示されないため広く認知されることができませんが、App Store内の検索に併せて表示されるため、ダウンロード率は高い傾向にあります。

しかし、日本で利用されるスマートフォンはアップル製品が多いものの、広く認知されるという意味ではGoogleの方が効果的といえます。

そのため、認知とダウンロード両方を一気に促したいときには両方を利用し、通常は目的に応じてどちらか一方ずつ利用するなど、柔軟な利用をおすすめします。

13.アプリマーケティングで失敗しないための2つのポイント

アプリマーケティングは大変時間と手間のかかるものです。

そのため、できるだけ失敗をさけ、効率よく施策することが重要となります。仮に誤った方法で進めていくと、費やした労力やコストも、全て無駄になってしまうでしょう。

アプリマーケティングを行なう際に失敗をしないためのポイントは、次の2つです。

- 長期と短期の2つの目標を設定する

- さまざまな施策を「1つずつ」検証する

それぞれ解説していきましょう。

13-1.長期と短期の2つの目標を設定する

アプリマーケティングの目標は、必ず長期と短期に分けて設定する必要があります。

長期目標が無いと、マーケティングの指針と方向性を失う可能性があり、短期目標が無いと、具体的な行動が取りづらくなるためです。

目標を設定する際は、下記の表の指標をご参考ください。

| ①長期目標 | 数ヶ月・数年単位で達成したい、大胆で理想的な目標 |

| ②短期目標 | 1週間・1月短期で設定する、実践的で細分化された目標 |

ひとつずつ、解説します。

13-1-1.長期目標

「①長期目標」の設定は、マーケティングにおいて方向性と目的を持たせるために重要です。

すべての行動が大きな目標に向かって作動するので、仕事の優先順位が明確になり、意思決定が素早くなるなど、仕事が効率化します。

「3.KPI(評価指標)の設定を行う」でもお伝えしましたが、最終的なダウンロード数や、売上など、達成すべき目標を具体的に数値化した上で、設定すると良いでしょう。

13-1-2.短期目標

「②短期目標」の設定は、長期目標を実際に行動するために必要です。

長期目標は、大きく壮大なものであるほど具体性に欠け、仕事の先延ばしやモチベーションの低下が起こる可能性が高くなります。

そのため、長期目標を細分化し、短期間の小さな目標とすることで、実際の行動に移しやすくなります。

下記の表に、長期・短期目標設定の例を記載しましたので、ぜひご参考ください。

| 長期・短期目標設定の例 |

|---|

| 【長期目標の例】 ・アプリを1年以内に100万ダウンロード達成する 【短期目標の例】 ・シーズンごとにキャンペーンを行い、各15万ダウンロードを目標とする ・毎月インフルエンサーに紹介してもらい、5万ダウンロードを目標とする ・2ヶ月に1度アプリストアのAEOを最適化し、各1.5倍のダウンロードを目標とする ・毎月SNSのフォロワーを1,000人増やす ※上記の短期目標を、タスクとして細分化すると長期目標の実現に向けて行動しやすくなります |

短期目標は達成しやすいスモールステップとなりますが、その全てが長期目標を達成するために欠かせないステップとなります。

アプリマーケティングでは必ず長期目標と短期目標を設定し、目標達成に向けた方向性を定め、行動を具体性に落とし込むことで、目指すべき成功へのロードマップを明確にしましょう。

13-2.さまざまな施策を「1つずつ」検証する

アプリマーケティングの施策は、一度に1つずつテストをしましょう。

アプリマーケティングにはこれまでご紹介してきたように、様々な方法があります。ですが1度に試すと、効果があった施策や、効果がなかった施策を把握することができません。

複数の施策を一気に試して全体的にダウンロード数が良くなったとしても、施策の効果が落ちてきた際に、何を改善すればいのかが分からなくなってしまいます。

そのため、施策は1つずつテストすることで、何が効果的なのかを特定し、成功・失敗した際の情報や経験を蓄積しましょう。

また、その中でも効果のない施策を洗い出して、重点的に改善することもできます。

| 1つずつ検証する方法の具体例 |

|---|

| 【例】実行したい施策が3つある場合 施策①を試す➝施策①の効果検証を行う ⬇ 施策①を止めて施策②を実施する➝施策②の効果検証を行う ⬇ 施策②を止めて施策③を実施する➝施策③の効果実証を行なう ⬇ 各施策の分析に基づいて施策①〜③の実施を繰り返す |

上記のような流れで行なうことで、効果のない施策が判明し、効果のある施策にさらに力を入れるなどの対策を取ることが可能になります。

15. まとめ

アプリマーケティングを成功に導く12の施策は、お分かりいただけましたでしょうか。

1度にすべてを行なうことは大変ですが、少しずつ実行していくことで、大きな成果に繋がるはずです。

目標達成のためにも、何度も読み返して理解を深めましょう。

最後に記事を簡単にまとめます。

◎アプリマーケティングを成功に導く施策は下記の12つ

◎アプリマーケティングで失敗しないための2つのポイント

- 長期と短期の2つの目標値を設定する

- さまざまな施策を「1つずつ」検証する

以上になります。

この記事を参考にしていただき、貴社のアプリマーケティングが成功されることを願っております。